Texto de Rodrigo Hipólito

Publicado no catálogo da exposição De uma alegria para sempre não destinável. Organização Coletivo FURTACOR. 1. ed. — Vitória, ES: Rizoma-escrita, 2024.

As fronteiras, como sabemos, amiúde são separações arbitrárias no ritmo geológico de uma mesma região. Que faz o clandestino quando quer cruzar uma fronteira? Usa um intervalo já existente – uma linha de fratura, uma fenda, um corredor de erosão – e que, se possível, passe despercebido aos guardas como um “detalhe”.[1]

Pensar uma exposição coletiva envolve uma série de desafios para além da dinâmica física entre os trabalhos e o espaço que os abriga. É certo que, quando escapamos do aconchego asséptico do tradicional cubo branco, propostas contemporâneas podem parecer soltas, perdidas, desalentadas e nada especiais. O ordinário da vida não está apenas no tempo que passa, asfalta nossos sonhos infantis e nos exige ações funcionais para dormirmos e acordarmos em um amanhã similar, quando não idêntico, ao ontem. Mesclar arte e cotidiano pode envolver o desgaste do objeto, a escolha de materiais pobres e enfadonhos, arranhar a aura da poesia que, no íntimo, esperamos que tenha a força mágica para fazer brilhar nossas rotinas tediosas. Não há moldura que proteja a expressão do tom sobre tom cinzento, concreto e empoeirado dessas cidades que trabalham e dormem anestesiadas pelo cansaço. Montar uma mostra fora de galerias convencionais envolve aceitar que a arte sofra, cale-se, caminhe apressada, passe desapercebida e seja esquecida, como todas as pessoas de carne, osso, couro, pano, metal, sangue, saliva e olhos embaçados que pisam as ruas e os bares do Centro, há centenas de anos.

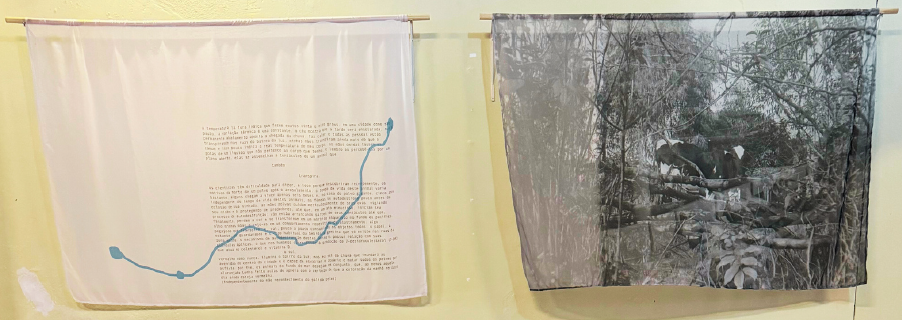

Amanda Amaral. Está cada vez mais difícil fingir que pedra não existe, 2024. Impressão de fotografia analógica, desenho e texto em tecido. 180cm x 12cm (por tecido). Duas impressões em tecido fino penduradas em parede amarela. A da esquerda mostra um texto e uma linha azul de contornos e espessura variados, que parte de um ponto superior à direita, atravessa o texto e termina em um ponto inferior à esquerda. A impressão da direita mostra uma foto em preto e branco de muitos galhos, folhas e troncos de árvores.

É cruel dizer que a aceitação é a parte menos difícil, mas o esforço de fazer com que pessoas (ou obras de arte) nessas condições habitem o mesmo lugar sem se devorarem é bem maior. A primeira tentativa para impedir a mútua destruição, costumeiramente, é encontrar algo em comum. Supõe-se que se, de antemão, estabelecermos pontos de diálogo entre as propostas (ou as pessoas) elas vão conversar com certa espontaneidade. Não funciona assim. Nós brigamos, mesmo quando estamos de acordo. A escolha de um tema que perpasse obras e artistas pouco ajuda a construir uma rotina amigável entre os elementos envolvidos.

Confesso que me entristece visitar exposições fechadas em um acordo de não-agressão, sob a proteção de uma temática bem amarrada. Isso soa falso, fingido, um baile de máscaras em que a etiqueta institucional guia conversas insípidas, superficialmente alegres, em autonegação a respeito de seus sofrimentos. Pior que isso, quando o incômodo e a dor aparecem, são apenas exemplificações envernizadas, esforços didáticos, mensagens para nos ajudar em nossa jornada de crescimento interior.

Esse é um dos aspectos que mais me agradam em “De uma alegria para sempre não destinável”: os trabalhos não fingem amizade. Se houve um empenho maior para que eles formassem um conjunto harmônico, felizmente, a falha venceu. Cada ideia procura o seu canto e não se presta a conversar com todas as pessoas que as encaram. Algumas dessas ideias são mal-humoradas e estão pouco se lixando para seu sincero interesse de expectador letrado. Para que não seja apenas atrito, acredito que elas concordam e nos dizem em vozes perdidas em meio a música ao vivo: seu espírito não vai se elevar somente por ter me conhecido.

A janela, instância fixa da observação ocidental, movimenta o mapa decalque na sobreposição de planos da realidade (Lindomberto Ferreira Alves. “Estudo sobre geopolítica I”, 2024). Nas paredes, balançam as bandeiras, tecido-pele-solta-do-mundo (Amanda Amaral. “Está cada vez mais difícil fingir que pedra não existe”, 2024). A leitura aparece como um erro organizado diante do movimento inseguro e incontrolável, da instabilidade frágil da semitransparência.

Lindomberto Ferreira Alves. Estudo sobre geopolítica I, 2024. Plotagem recorte sobre vidro 81cm x 31,5cm (por plotagem). Dois mapas da região sudeste do Brasil colados em vidros de janela de correr horizontal. O primeiro mostra os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro em preto e o espaço do Espírito Santo vazio. O segundo mostra o espaço do Espírito Santo em preto e dos demais estados apenas com contorno.

No chão, os degraus abrigam uma colônia de formas devolvidas, refugadas, corais fósseis distantes dos nossos olhos tão acostumados com linhas do horizonte (Alexandre Marin. “paisagem-passagem”, 2024). Escapar desse símbolo máximo da nossa percepção dominante da realidade é uma afirmação de atrito com esse humano ereto, que mede o mundo disponível à altura de seus olhos e se recusa a baixar a cabeça. Diante do ímpeto de abarcar toda a realidade, é bom lembrar que Orí não escreve seu destino, que essa empreitada fica para Odu (Maria Ramos Gaze. “Quando me desvio do meu destino, é Exú quem me traz de volta para o meu caminho”, 2024).

Maria Ramos Gazel. Quando me desvio do meu destino, é Exú quem me traz de volta para o meu caminho, 2024. Instalação com terra, grãos diversos, canela em pó, banco de madeira, esculturas em gesso, alguidar de barro, palha da costa, miçangas, búzios, objetos diversos do acervo da artista, ossos de bois. 80cm x 80cm x 170cm. Detalhe da instalação com crânio de boi pintado de dourado.

Parte do processo pessoal de abrir mão da necessidade de medir e controlar a realidade está no abandono. Deixar ser e deixar ir são ações que resultam em incompletude. Não sei se há desespero maior do que observar as peças soltas da vida espalharem-se para fora de nossas mãos. Por que não abrir os dedos e jogá-las ao vento? (Reyan Perovano. “indícios. ecdises”, 2021-2024, “indícios. memória”, 2024). Nada fica para sempre e nada desaparece por completo. A lembrança de uma presença que se desfaz, sem jamais ir embora, é mais do que saudade, são as margens difusas do estar junto (Deborah Moreira. “Talvez meu problema tenha sido ver fantasia”, 2024).

Incompletas, quebradas, montadas, criadas sem permissão, retiradas de onde nunca quiseram estar, dispostas para o olhar de criaturas tão perdidas quanto elas, como essas coisas (e nós), habitamos esse mundo? A resposta óbvia e agradável para essa pergunta seria dizer que as formas de habitar são muito variadas e, afinal, todas são válidas. A resposta desagradável não desconsidera que, para algumas formas de ser, estar em qualquer lugar, sem anestesia, é desconfortável. Acontece que algumas vidas precisam atravessar fronteiras, assim como alguns trabalhos de arte extrapolam disciplinas. Agora pense, se cruzar fronteiras tão vigiadas é um risco de morte, imagine viver entremundos.

[1] George Didi-Huberman, A Imagem Sobrevivente : história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Tradução Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013, p. 418-419

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.