texto de Alana de Oliveira Ferreira[1]

Originalmente publicado em: FERREIRA, Alana de Oliveira. Sobre o dispositivo e o dispositivo fílmico. Revista do Colóquio, [S. l.], v. 12, n. 20.2, p. 9–28, 2022.

Resumo: Este artigo explora a relação entre o conceito de “dispositivo” e suas aplicações no cinema e na fotografia, com ênfase na crítica ao realismo e à objetividade dessas mídias. O termo, originalmente proposto por Michel Foucault e ampliado por Giorgio Agamben, é descrito como um conjunto de práticas e mecanismos de controle social que moldam condutas e discursos. No cinema, Jean-Louis Baudry e Philippe Dubois destacam como o “dispositivo” cinematográfico impõe uma experiência passiva ao espectador, naturalizando a ilusão de realidade e questionando o valor ideológico das imagens. Hubert Damisch e Pierre Bourdieu defendem que o aparato fotográfico não é neutro, mas uma construção cultural que reforça convenções de representação visual. Conclui-se que, a despeito de tais características do dispositivo, trabalhos de videoarte permitem uma participação ativa do espectador, que se desloca do mero observador para um agente que interage com o espaço e as imagens, estimulando reflexões sobre a relação entre imagem, poder e realidade.

Palavras-chave: videoarte. dispositivo. cinema. audiovisual.

About the device and the film device

Abstract: This article explores the relationship between the concept of “dispositif” and its applications in cinema and photography, with an emphasis on the critique of realism and objectivity in these media. The term, originally proposed by Michel Foucault and expanded by Giorgio Agamben, is described as a set of practices and mechanisms of social control that shape behavior and discourse. In cinema, Jean-Louis Baudry and Philippe Dubois highlight how the cinematographic “dispositif” imposes a passive experience on the spectator, naturalizing the illusion of reality and questioning the ideological value of images. Hubert Damisch and Pierre Bourdieu argue that the photographic apparatus is not neutral, but a cultural construction that reinforces conventions of visual representation. It is concluded that, despite such characteristics of the dispositif, video art works allow for active participation by the spectator, who moves from being a mere observer to an agent that interacts with the space and the images, stimulating reflections on the relationship between image, power and reality.

Keywords: videoart. dispositf. film. audiovisual.

O dispositivo fílmico

Neste artigo, trabalharei com o conceito de dispositivo para, em seguida, abordar a ideia de dispositivo fílmico, ou dos dispositivos audiovisuais no campo da arte contemporânea. Dou início a essa discussão com a origem do termo, no que diz respeito aos interesses desta pesquisa. Foi na década de 1970, em “História da Sexualidade: A vontade do saber” (1979), que Michel Foucault suscitou o termo “dispositivo”, mas é em uma entrevista dada à International Psychoanalytical Association (IPA), presente no livro “Microfísica do poder”, que ele o explica:

Através deste termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos. (Foucault, 1979, p. 244).

Para Foucault, o dispositivo seria aquilo que é utilizado para estabelecer uma relação entre elementos, como uma rede. Ele estaria inserido nos jogos de poder. Seria um conjunto de estratégias de relações de força, sustentando tipos de saber e sendo sustentado por eles. O dispositivo estaria ligado à construção do sujeito, como Agamben irá explicar depois. Ainda segundo Foucault, o dispositivo seria uma estratégia utilizada como uma intervenção racional e organizada para a manipulação das relações de força:

O dispositivo, portanto, está sempre inscrito em um jogo de poder, estando sempre, no entanto, ligado a uma ou a configurações de saber que dele nascem, mas que igualmente o condicionam. E isto, o dispositivo: estratégias de relações de força sustentando tipos de saber e sendo sustentadas por eles. (Foucault, 1979, p. 246)

Nos anos 2000, Giorgio Agamben ampliaria o termo “dispositivo” a partir das formulações de Foucault, no livro “O que é o contemporâneo? e outros ensaios” (2009). No capítulo “O que é o dispositivo?”, Agamben diz:

Generalizando, posteriormente a já bastante ampla classe dos dispositivos foucaultianos, chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. (Agamben, 2009, p. 40)

Seguindo a ideia de Agamben (2009, p. 43), dispositivo seria aquilo que “separa o vivente de si mesmo e da relação imediata com o seu ambiente”, e seria dessa relação entre seres viventes e dispositivos que nasce o sujeito. E é seguindo essa ideia de dispositivo que entramos no conceito do dispositivo no cinema. Embora pensado de modo amplo, em Agamben e em Foucault, no campo do cinema, o debate sobre o dispositivo se inicia a partir de uma reflexão sobre os “aparelhos”. Jean-Louis Baudry traz a discussão acerca dos “aparelhos de base”, chamando de “aparelho” tudo aquilo que “engendra o cinema: o sistema integrado câmera/imagem/montagem/projetor/sala escura.” (Baudry, 2003, p. 359). É importante ressaltar que Baudry vai utilizar o termo “dispositivo” mais tarde, em seu artigo “O Dispositivo”, de 1975, para a revista Communications n.º23. Neste texto, Baudry faz uma distinção entre os termos “dispositivo” e “aparelhos de base”. Os “aparelhos” possuem relação com o complexo de técnicas da representação do cinema. Já o “dispositivo” traz a relação do cinema com o espectador, estendendo seu discurso para além da experiência numa sala de projeção (Baudry, 2003, pp. 383-399). Nesse mesmo ponto, sobre a relação do espectador com o “aparelho”, ele traz um questionamento crítico acerca do dispositivo “cinema”:

De todo modo é curioso (mas será assim tão curioso?) que se esteja preocupado quase que exclusivamente com a influência, com os efeitos que podem ter os produtos finais, seus conteúdos (ou melhor, o campo do significado), enquanto se permanece indiferente com respeito aos dados técnicos dos quais eles dependem e das determinações específicas destes dados.

Baudry questiona a neutralidade que o aparelho traz, devido a sua natureza científica, o que evita que se torne um objeto de questionamento. Todo o esquema, tanto de construção quanto de exibição cinematográfica (a projeção em sala escura, o ecrã em grande escala), seria feito de uma forma que neutralize o espectador, e o torne passivo em relação à imagem. O autor questiona o caráter realístico do cinema, e que o aparelho – de natureza científica, portanto para alguns, inquestionável – não seria isento do questionamento das imagens apresentadas. Esse discurso se assemelha ao discurso do campo fotográfico em relação a imagem fotográfica e sua relação com o real.

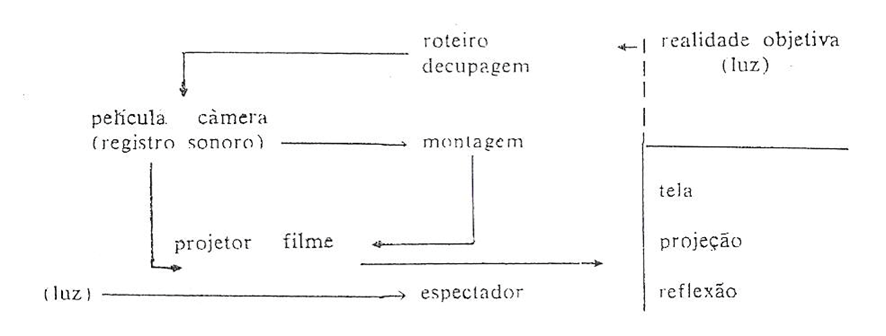

Figura 1. Esquema. Fonte: Baudry, 2003, p. 385). Quadro branco com as indicações, de cima para baixo: roteiro decupagem, com seta para a esquerda e para baixo, que indica: película câmera (registro sonoro), com seta para a direita, que indica: montagem, e seta para baixo e para a direita, que indica: projetor filme, que também recebe uma seta de “montagem” e direciona outra seta para a direita, para três palavras separadas por uma barra vertical e outra horizontal: tela, projeção, reflexão. Sobre essas três palavras, separado por uma faixa pontilhada à esquerda, com uma pequena seta para a esquerda, lê-se: realidade objetiva (luz). Na base esquerda do quadro lê-se: (luz), com uma seta longa para a direita, que termina em “espectador”.

Pensando a lógica do aparelho, agora por uma perspectiva do aparelho fotográfico, Philippe Dubois, no capítulo “Da verossimilhança ao índice”, presente em seu livro “O ato fotográfico” (1993), apoiando-se em alguns conceitos defendidos por Charles Sanders Peirce, discute a fotografia por três diferentes posições em relação a fotografia e seu referente: a fotografia como espelho do real; a fotografia como transformação do real; e a fotografia como traço do real.

Em “A fotografia como transformação do real”, o autor baseia-se em discussões levantadas por outros autores, cujas ideologias iam de encontro com aqueles que acreditavam que a fotografia era uma mímese da realidade (a fotografia como espelho do real). A partir do século XX, diversos autores começam a questionar a fotografia como reprodução da realidade e, a partir de meados da década de 1960, iniciam o discurso que defende que a imagem fotográfica é codificada, sob vários os pontos de vista, tanto técnicos quanto ideológicos, culturais, antropológicos, estéticos, etc.

(…) depois das análises semióticas, as considerações técnicas vinculadas à percepção e às desconstruções ideológicas, eis os propósitos determinados pelos usos antropológicos da foto, que mostram que a significação das mensagens fotográficas é de fato determinada culturalmente, que ela não se impõe como uma evidência para qualquer receptor, que sua recepção necessita de um aprendizado dos códigos de leitura. (Dubois, 1993, p. 42)

Dubois apresenta as posições de autores como Jean-Louis Baudry (que acabamos de comentar), Hubert Damish e Pierre Bourdieu, quanto ao caráter ideológico destes dispositivos. Eles alegam a não neutralidade da câmara escura, acreditam que as imagens fotográficas seriam consideradas reproduções fiéis da realidade, porque convencionou-se dessa forma, e que o aparelho fotográfico estaria bastante atrelado à perspectiva renascentista. Do ponto de vista da percepção, uma imagem bidimensional é incapaz de reproduzir fielmente algo em sua totalidade. Hubert Damish alega que a fotografia apenas se adequou a forma como as imagens já eram produzidas a séculos:

A aventura da fotografia começa com as primeiras tentativas de o homem reter uma imagem que aprendera a formar de longa data (provavelmente os astrônomos árabes utilizavam a câmera obscura desde o século XI para observar os eclipses do sol). Essa longa familiaridade com a imagem assim obtida e o aspecto bem objetivo e, por assim dizer automático, em todo o caso estritamente mecânico, do processo de registro explica que a representação fotográfica em geral pareça caminhar por conta própria e que não se preste atenção em seu caráter arbitrário, altamente elaborado (…). Esquece-se de que a imagem da qual os primeiros fotógrafos pretenderam apoderar-se, e a própria imagem latente que souberam revelar e desenvolver, essas imagens nada têm de um dado natural: pois os princípios que presidem à construção de um aparelho fotográfico – e a princípio à da câmara escura – estão vinculados a uma noção convencional do espaço e da objetividade que foi elaborada antes da invenção fotográfica e a qual os fotógrafos, em sua imensa maioria, só fizeram se adequar. O próprio objetivo do qual se corrigiu com cuidado as “aberrações” e se reparou os “erros”, esse objetivo não é o tanto quanto parece: digamos que satisfaz, por sua estrutura e pela imagem organizada do mundo que permite obter, a um sistema de construção do espaço particularmente familiar, mas já bem antigo e carcomido, ao qual a fotografia terá conferido tardiamente uma recuperação inesperada de atualidade. (Damisch apud Dubois, 1993, p. 39)

Pierre Bourdieu expõe que a fotografia seria construída de acordo com as leis de apenas uma perspectiva, e que se fotografia é considerada como “realista”, é porque convencionou-se dessa forma:

Normalmente todos concordam em ver na fotografia o modelo da veracidade e da objetividade (…). É fácil demais mostrar que essa representação social tem a falsa evidência das pré-noções; de fato a fotografia fixa um aspecto do real que é sempre o é sempre o resultado de uma seleção arbitrária e, por aí, de uma transcrição: de todas as qualidades do objeto, são retidas apenas as qualidades visuais que se dão no momento e a partir de um único ponto de vista; estas são transcritas em preto e branco, geralmente reduzidas e projetadas no plano. Em outras palavras, a fotografia é um sistema convencional que exprime o espaço de acordo com as leis da perspectiva (seria necessário dizer, de uma perspectiva) e os volumes e as cores por intermédio de dégradés do preto e do branco. Se a fotografia é considerada um registro perfeitamente realista e o objetivo do mundo visível é porque lhe foram designados (desde a origem) usos sociais considerados “realistas” e “objetivos”. E, se ela se propôs de imediato com as aparências de uma “linguagem sem código nem sintaxe”, em suma de “uma linguagem natural”, é antes de mais nada porque a seleção que ela opera no mundo visível é completamente conforme, em sua lógica, à representação do mundo que se impôs na Europa desde o Quattrocento. (Bourdieu apud Dubois, 1993, p. 40)

Uma fotografia, mesmo aquelas históricas, reais, capturadas ao vivo, não poderiam ser consideras como “objetivas”, pois baseiam-se em apenas um recorte feito a partir de um ponto de vista. Recorte este baseado nas leis da perspectiva renascentista. Portando, para estes autores, a fotografia se aproximaria mais de algo como uma “encenação” do real do que da realidade em si.

O trabalho “Interferências”, de 1976, de Regina Silveira, pode nos fornecer uma materialização do problema. A partir do desenho de uma grade perspectivada na fotografia postal de Silveira, percebemos que a natureza da perspectiva no desenho é a mesma da fotografia. Colocando-os juntos, desenho em perspectiva e fotografia, a artista estabelece um diálogo visual entre eles e deixa evidente a influência da perspectiva renascentista na fotografia.

Vilém Flusser, em “Filosofia da caixa preta” (1985), lança um ensaio de uma possível filosofia da fotografia. Para Flusser, aparelhos são textos científicos aplicados. Ele chama o aparelho fotográfico de “caixa preta”, porque o sistema que envolve o aparelho é tão complexo que o fotógrafo não pode penetrá-lo totalmente. O fotógrafo dominaria apenas o input e o output da câmera. “Em suma: aparelhos são caixas pretas que simulam o pensamento humano, permutam símbolos contidos em sua “memória”, em seu programa. Caixas pretas que brincam de pensar” (Flusser, 1985, p. 28). Segundo Flusser, o fotógrafo atuaria como um jogador, cuja função seria revelar as potencialidades já programadas do aparelho.

Figura 2. Regina Silveira, “Interferências”, serigrafia sobre cartão-postal, 1976. Fotografia de uma avenida movimentada, vista de cima, com inserção de quadrados pretos e lineares na parte superior da imagem, como se formassem um teto sobre a avenida.

Em “Cinema, vídeo, Godard” (2004), Dubois volta a falar do aparelho. O autor acredita que o vídeo passou por dois movimentos. No primeiro, na década de 1970 e parte da década de 1980, pensava-se no vídeo como uma estética única, procurava-se investigar sua especificidade, viver o dispositivo como fenômeno. “no entanto, não era simples. A identidade e especificidade do vídeo costumavam aparecer mais como um fantasma ou um desejo do que como uma realidade (mesmo construída).” (Dubois, 2004, p. 98). Então, a partir dá década de 1980, deixou-se de acreditar na especificidade do vídeo, tal crença visava a um corpo (próprio), e foi-se descobrindo que não havia nenhum corpo (crível). Então Dubois defende o que ele chama de “estado-vídeo”, o vídeo como uma forma que pensa (Dubois, 2004, p. 97). Segundo o autor, “para ‘pensar o vídeo’ (como estado e não como objeto), convém não somente pensar junto a imagem e o dispositivo como também, e mais precisamente, pensar a imagem como dispositivo e o dispositivo como imagem.” (p. 101). E então, aponta o uso do vídeo pelos artistas como forma de questionar o cinema:

Se depois de um século o cinema tem sido basicamente pensado e vivido como um dispositivo bem normatizado (a projeção em sala escura de imagens em movimento sobre uma tela de grande formato diante de espectadores sentados por um certo tempo e absorvidos na identificação daquilo que desfila), temos visto nos últimos anos, num movimento crescente (cujas origens remontam porém aos anos 20), questionamentos acerca desta forma instituída de apresentação, da natureza daquela normatização e das eventuais possibilidades de deslocamento ou renovação do dispositivo modelo. (Dubois, 2004, p. 113)

Devido as suas possibilidades de manipulação, Dubois reconhece no vídeo uma forma de questionamento, de reflexão das imagens:

Assim como ocorria na televisão, percebemos que o “vídeo” é de fato um estado do pensamento das imagens, uma forma que pensa. Por meio das telas múltiplas ou transformadas (telas de dupla face, transparentes, espelhadas…), da disposição no espaço, da projeção trabalhada (câmera lenta, imagem congelada…), da seqüencialização, da ocupação das paredes, da criação de ambientes, da separação entre som e imagem e de tantas outras invenções visuais, o cinema enquanto grande forma, dispositivo, imagem, narração, fascinação, movimento, (im)matéria, duração etc., em suma, o cinema enquanto imaginário da imagem se vê assim interrogado, trabalhado, repensado, “exposto” no e pelo vídeo. O vídeo, é na verdade, esta maneira de pensar a imagem e o dispositivo, tudo em um. Qualquer imagem e qualquer dispositivo. O vídeo não é um objeto, ele é um estado. Um estado da imagem. Uma forma que pensa. O vídeo pensa o que as imagens (todas e quaisquer) são, fazem ou criam. (Dubois, 2004, p. 116)

O dispositivo do vídeo passou a ser explorado então como uma forma de repensar a imagem. Os artistas incorporaram essa linguagem para utilizá-la de uma forma crítica em relação aos modos padronizados, pelo cinema, da relação entre o espectador e a imagem projetada.

Dispositivo audiovisual na arte contemporânea

Sabemos que trabalhos anteriores à arte contemporânea já buscavam romper com a forma de projeção da imagem do cinema – como na exposição “Film und Foto”, de 1929, e os filmes experimentais dadaístas –, mas, foi a partir da crítica ao dispositivo cinematográfico e videográfico, na década de 1960 que começou um movimento de incorporação desses dispositivos na esfera artística. Artistas como Nam June Paik e Wolf Vostell começam a introduzir o vídeo em suas performances e a fazerem suas primeiras instalações com televisores (Duguet, 2009, p. 50.

Figura 3. Nam June Paik, “TV-Buddha”, 1974. Instalação com escultura de Buda à esquerda, sobre um tablado branco, voltado para um aparelho de TV branco de tubo catódico do outro lado dessa longa bancada. O cenário é uma galeria de paredes brancas.

E não só os artistas foram influenciados por essa discussão, como os próprios cineastas começaram a fazer suas experimentações. Segundo Dubois, a produção de cineastas experimentais teria tido um papel fundamental na introdução do cinema na arte, já que teriam visto na arte uma alternativa ao cinema comercial. Esse movimento ocorreu com cineastas como Chris Marker, Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Atom Egoyan, Peter Greenway e Chantal Akerman.

O fato é que uma geração de artistas plásticos, alguns bastante na moda no plano internacional, parece se ter apossado do objeto ou do pensamento “cinema”, como se fosse o caso de reanimar o mundo um pouco seco da arte contemporânea, dotando-lhe de uma vida e de um imaginário, se não novo, ao menos histórica, cultural e esteticamente rico. Ao mesmo tempo, e de maneira inversa, inúmeros cineastas se voltam para o campo da arte, a fim de propor obras que apareçam, com frequência, como “espacializações” (mais ou menos originais) de seus filmes ou de seu universo. É evidente que, nessas interferências acentuadas, estão em jogo problemas de legitimação recíproca (o cinema e a arte, quem perde, quem ganha – e o quê?) e problemas de influências (estética) ou de desejo (e, portanto, de falta) de um em relação ao outro. (Dubois, 2004, p. 86)

Ligia Canongia, em seu livro Quase Cinema: Cinema de artista no Brasil, 1970/80, também trata da questão do cinema experimental como resistência ao cinema comercial:

O importante é assinalar, ainda, que o que marca mesmo o desvio desta produção marginal é a recusa de trabalhar o filme como produto técnico vendável, como mercadoria, como expressão de uma convenção não apenas linguística, como também social. É a vontade de retirar do sistema do filme-espetáculo, do filme industrial, pequenos espaços para uma comunicação diferente. O cinema experimental nasce exatamente desta recusa e desta vontade; é, antes de tudo, uma suspensão na estrutura do espetáculo e uma tentativa de abertura da linguagem cinematográfica. Suas ordens de referência são aquelas que não se identificam com a da ‘representação’. (Canogia, 1981, p. 14).

Nesse cinema experimental, teríamos os próprios cineastas questionando o modo de fazer cinema, cujas normas já teriam sido institucionalizadas. E esse movimento ocorria também com os artistas plásticos. Artistas como Andy Warhol, Allan Kaprow e Anthony McCall incorporaram a linguagem cinematográfica para lançar seus questionamentos. Sobre o cinema de artista, Canongia argumenta:

Mas, é importante que se diga, para esclarecimento de possíveis equívocos, que o filme de artista não é caracterizado pela transferência mecânica, ou passiva, de elementos da pesquisa visual, mas que ele compreende uma extensão da pesquisa à constituição e à definição mesma do filme. O filme de artista não é documentário, não é ilustrativo, não é didático. Já tivemos oportunidades de observar este fato pela descrição e pelas propostas de trabalho mencionados até aqui. O cinema de artista trabalha exaltando as características perceptivas da imagem cinematográfica e opondo ao mesmo tempo narrativo novos critérios de ordenamento e orientação. O espectador é solicitado perceptivamente a analisar as imagens e as situações que lhe são apresentadas, a imaginar, antes de reconhecer, os elementos de coesão e de desenvolvimento do filme, a viver uma experiência diversa; passando a atuar como ator, mais do que como espectador. (Canongia, 1981, p. 14)

Figura 4. Arthur Omar, “Vocês”, 1979. 35mm. Homem branco de cabelos escuros desgrenhados com camisa de botões e bolsos nos peitos, mangas dobradas até metade dos antebraços e colarinho apertado, olhando para a câmera, com a mão esquerda erguida fora da tela e a direita segurando uma metralhadora apontada para cima.

A relação do vídeo com a televisão também está dentro das questões contemporâneas da imagem. Nesse sentido, os artigos de Raymond Bellour, em “Entre-imagens” (1997), contribuem para a investigação, já que o autor discute a relação de resistência da arte em relação à televisão. Uma das formas de resistência seria através da videoinstalação, que permitiu que o vídeo fosse retirado de sua forma tradicional de projeção e levado a diversas situações:

Para a grande maioria dos vídeo-artistas, a instalação é o lugar dessa resistência [resistência ao fluxo televisivo]. A instalação induz um espaço ao mesmo tempo físico e virtual no qual o espectador reapropria a seu bel-prazer os conceitos que colocam a instituição em xeque, abrindo caminho para uma interação tanto crítica como imaginária. Mas isso também vale para as galerias e os museus, para a projeção de vídeos, arrancados do fluxo e freqüentemente apresentados em condições inteiramente diversas […]. (Bellour, 1997, p. 69)

Figura 5. Wolf Vostell, “Electronic Dé-coll/age, Happening Room”, 1968 (primeira imagem) e em 2024 (segunda imagem). Instalação com espaço retangular do chão no centro da sala separado por um bastidor preto, dentro do qual há vidro quebrado disposto como um tapete, seis monitores de computador de tubo catódico em meio a ferramentas como picaretas e pás, alguns cobertos por tecido e outros acoplados à antenas ou ligados à cordas.

As instalações não seriam imagens ou objetos únicos e isolados, seriam, como bem aponta Dubois, “conjuntos articulados, multiplicados, agenciados, organizados no espaço e no tempo, isto é, finalmente, ‘exposições’. A instalação é isto: uma obra-exposição.” (Dubois, 2004, p. 89).

Em “Between Space, Site and Screen”, um dos capítulos do livro “The Place of Artist’s Cinema”, Maeve Connolly (2009) discute a migração do cinema para a galeria, indicando que a introdução do cinema nesse espaço especializado significou uma nova forma de se praticar arte, com filmes experimentais, instalações pós-minimalistas, vídeo arte ou performance.

A curadora Chrissie Iles, citada por Connolly, observa que a arte pós-minimalista proporcionou a transformação do “espaço atual” (tanto na galeria, como no museu ou no espaço público), em um campo perceptivo que frequentemente se apropria da forma híbrida do cubo branco e da caixa preta. Essa noção de híbrido é intrigante e pontua uma possível conexão entre as práticas do final dos anos 1960 e início dos 1970 e a mais recente exploração do material cinematográfico (Connolly, 2009, p. 20). Iles sugere que nos anos 2000, o espaço dos filmes e vídeos se tornaram um local de radical questionamento sobre o futuro do espaço social e estético.

Segundo a análise de Margaret Morse, crítica de arte citada no livro de Connolly, a videoinstalação proporciona ao espectador um ambiente favorável à reflexão:

She even sees video installation art as capable of reinvigorating all of the “spaces-in-between” of the museum visitor becomes aware of the museum as a “megainstallation, even to the point of self-critique”. (…) Morse emphasizes that video installation is one of the “privileged art forms for setting this mediated, built environment in play for purpose of reflection”. (Connolly, 2009, pp. 22-23)

Técnicas de manipulação da estrutura do filme/vídeo, a fragmentação, a repetição, a câmera lenta, são recursos utilizados pelos artistas não só para trazer uma reflexão sobre a estrutura das imagens projetadas, mas também para analisar a sociedade, a cultura e as relações políticas. Apesar de Jeffrey Skoller, segundo Connolly, pensar de uma forma diferente, já que acreditaria que essa ideia de participação do espectador perde a força quando ele é condicionado a participar, enfraquecendo seu potencial crítico sobre a obra:

Moreover, active spectatorship is externalized through physicaal engagement: walking in, out, and through the work at will. This notion of active participation… is seen to mitigate against the tyranny of aethetic pacification, as embodied by the physically immobilizing contexto of the bolted-down seat in the movie theater. (Connolly, 2009, p. 24)

Tal argumentação faz ressoar as considerações de Helio Oiticica sobre a participação semântica. Em seu texto “Esquema Geral da Nova Objetividade”, de 1967, Oiticica aponta dois tipos de participação: a “participação sensorial-corporal” e a participação “semântica”. O autor discorre sobre a importância da participação do espectador diante o conceito de “obra aberta”, em que se busca distanciar o espectador da “pura contemplação transcendental”, ligada a ideia moderna de relação entre o espectador e a obra:

Esses dois modos de participação buscam como que uma participação fundamental, total, não-fracionada envolvendo os dois processos, significativa, isto é, não se reduzem ao puro mecanismo de participar, mas concentram-se em significados novos, diferenciando- se da pura contemplação transcendental. Desde as proposições “lúdicas” às do “ato”, desde as proposições semânticas da “palavra pura” às da “palavra no objeto”, ou às de obras “narrativas” e as de protesto político ou social, o que se procura é um modo objetivo de participação. Seria a procura interna fora e dentro do objeto, objetivada pela proposição da participação ativa do espectador nesse processo: o indivíduo a quem chega a obra é solicitado à contemplação dos significados propostos na mesma — esta é pois uma obra aberta. (Oiticica, 2006, pp. 162-163)

No texto “Cinema de exposição, cinema de artista, outro cinema, efeito cinema: nomenclaturas e normas de representação. A reflexividade nas videoinstalações: a obra em perspectiva (documental)”, a artista Raquel Garbelotti trata das questões relativas às videoinstalações.

Uma questão que deve ser considerada ao pensarmos nas videoinstalações como categoria e em suas nomenclaturas possíveis é o que Claire Bishop (2005) tece enquanto consideração crítica em seu texto “Video Atopia”. Nele, a autora trata das formas de engolfamento do espectador pelo espaço instalativo, retomando, para isso, o texto “A Cinematic Atopia” de Robert Smithson (1971), em que Smithson faz reflexões sobre a relação cinema e arte. Robert Smithson já havia escrito nesse seu ensaio a respeito de suas impressões de engolfamento do espectador pelo aparato cinematográfico – a relação passiva, sentado assistindo ao filme. (Garbelotti, 2011, p. 198)

Trazendo os questionamentos de Claire Bishop, Garbelotti fala desse “engolfamento” do espectador devido a relação física estabelecida com o espaço da videoinstalação. Outro questionamento contemporâneo, tanto relativo ao vídeo quanto ao cinema, se dá acerca do documentário no âmbito artístico. Hito Steyerl trata do assunto em seu texto “La política de la verdade. Documentalismo en el ámbito artístico” (2004).

Segundo a autora, no início dos anos 1990, emerge na arte um movimento de adaptação das técnicas documentais, que atingiu tanto a fotografia quanto o cinema e os textos documentais. Esse tipo de movimento seria importante nas práticas crítico-institucionais, desenvolvidas principalmente nos anos 1960, práticas essas que teriam sido baseadas nas de investigação e técnicas jornalísticas. Ao mesmo tempo, esse movimento despertaria um interesse em fundir diferentes estilos como as formas audiovisuais, a película e as instalações. O interesse pelas características formais específicas da forma documental no campo da arte surgiu em exposições como “[based upon] True Stories”, na Witte de With, em Rotterdam, e o “It is Hard to Touch the Real”, na Kunstverein, em Munique. No entanto, pouco se tem produzido no âmbito teórico (Steyerl, 2004). O documentário na arte também trata da questão da representação do real, a suposta relação direta que o objeto tem com sua imagem, já existente na fotografia e no cinema. “Pero las formas documentales no representan la verdad de la política, sino todo lo contrario: las formas documentales indican la política de la verdade inherente a cualquier tipo de representación” (Steyerl, 2004, p. 24).

A autora desenvolve, portanto, o que seria a “política da verdade”: expressão criada por Foucault, que determinaria uma ordem social da verdade, que geraria técnicas de procedimentos reconhecidos para produzir e determinar a verdade, e está sempre ligada a relações de poder específicas. O poder e conhecimento estão interligados na organização e produção de eventos e suas interpretações.

Existiria, no documentário do meio artístico, segundo Steyerl, duas funções essencialmente contrárias. Uma delas seria a função que representa uma “estratégia de autenticidade”, são os documentários que buscam manter uma transparência em relação ao que é mostrado. Acreditariam na existência de uma arte enraizada em comunidades que não foram atingidas pelo mercado da arte. Tentam buscar a “verdade política”, mostrar a realidade social genuinamente, sem a interferência do mundo globalizado. Essa prática causaria o que a autora chama de “voyeurismo do sofrimento”, em que se observa um aspecto da sociedade, e causa no espectador a sensação de incapacidade diante do que é mostrado.

Como salienta Gisele Ribeiro, em seu texto “Projeto Urubu: arte, política e documentário” (2011, p. 210), outra função dada por Steyerl seria aquela na qual haveria um questionamento da própria função social do documentário. Seria a forma reflexiva de se fazer documentário, quando já não se buscaria mais a “verdade política”, “las propias formaciones visuales y epistemológicas del documental se definen como funciones de lo político” (Steyerl, 2004, p. 30). Porém, a autora alerta sobre a “reflexividade ociosa”:

Pero con las formas documentales reflexivas también existe el peligro de generar uma especie de reflexividad ociosa que se arrastra ante la dimensión ética de los temas tratados a favor de la comodidade de uma ambivalencia irresoluble y de la tarea de exigir cualquier tipo de verdad. (Steyerl, 2004, p. 24)

A “reflexividade ociosa” seria o efeito que o documentarista causa no espectador ao inseri-lo num local onde ele não pudesse se posicionar politicamente em relação ao que é mostrado. Coloca-o “inevitavelmente em um local de ambivalência” (Steyerl, 2004, p. 30).

Todas essas análises sobre o audiovisual inserido na arte demonstram o quão complexo é o campo das questões contemporâneas em relação a essas estratégias fílmicas utilizadas pelos artistas. E a partir dessa discussão, podemos iniciar o estudo de alguns trabalhos artísticos que se baseiam na forma audiovisual, o que deixaremos para o segundo momento, dado o espaço reduzido deste texto.

Conclusão

Compreende-se, assim, que os “dispositivos” audiovisuais, ao serem analisados sob a ótica crítica de autores como Foucault, Agamben e Dubois, revelam-se não apenas como meios de representação técnica, mas como estruturas de poder e significação que moldam a interação entre obra e espectador. Originalmente proposto por Foucault, o conceito de dispositivo é ampliado por Agamben, que o redefine como qualquer estrutura que captura e condiciona as condutas e as percepções dos indivíduos, interferindo na relação entre eles e o ambiente. No cinema e na fotografia, esse conceito se traduz em mecanismos que reproduzem ideologias, consolidam a passividade do espectador e reforçam uma estética de realismo construída culturalmente.

No campo cinematográfico, Baudry e Dubois abordam a centralidade do dispositivo na mediação da experiência fílmica, evidenciando como a sala escura e a configuração técnica da projeção convertem o espectador em um observador passivo, criando uma ilusão de realidade. A fotografia, por sua vez, é vista por Damisch e Bourdieu como uma construção social que se assemelha a uma encenação do real, ao invés de uma reprodução fiel, operando por meio de convenções visuais herdadas, como a perspectiva renascentista.

A videoarte e a videoinstalação emergem como alternativas críticas à experiência passiva das mídias tradicionais. Conforme discutido por Dubois e Bellour, essas formas artísticas permitem uma participação ativa do espectador, que se desloca do mero observador para um agente que interage com o espaço e as imagens, estimulando reflexões sobre a relação entre imagem, poder e realidade. Flusser contribui para essa análise ao descrever o vídeo como um “estado da imagem” que questiona a neutralidade dos dispositivos e permite a experimentação e a crítica social e estética.

Portanto, o estudo dos dispositivos audiovisuais permite entender como as práticas artísticas não apenas refletem a sociedade, mas contribuem para a construção de subjetividades e modos de ver o mundo. Em meio às práticas artísticas contemporâneas, o dispositivo é reconhecido como um agente que estrutura o poder, modela interações e desafia o espectador a uma postura ativa e reflexiva diante das imagens, promovendo uma experiência estética que se desvia das normas do cinema e da fotografia convencionais.

Referências

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó, SC: Argos, 2009.

BAUDRY, Jean-Louis. Cinema: efeitos ideológicos produzidos pelo aparelho de base. In: XAVIER, Ismail (org.). A experiência do cinema. Rio de Janeiro/São Paulo: Edições Graal, 2003, pp. 383-399.

BELLOUR, Raymond. Entre-imagens: Foto, cinema, vídeo. Campinas: Papirus, 1997.

CANONGIA, Ligia. Quase Cinema: Cinema de artista no Brasil, 1970/80. Arte Brasileira Contemporânea, Caderno de textos 2. Rio de Janeiro: Edição Funarte, 1981.

CONNOLLY, Maeve. The Place of Artist’s Cinema: Space, Site and Screen. Chicago, IL: Intellect Ltd, 2009.

DUBOIS, Philippe. O Ato fotográfico e outros ensaios. Campinas, SP: Papirus, 1993.

DUBOIS, Philippe. Cinema, vídeo, Godard. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

DUGUET, Anne-Marie. Dispositivos. In: MACIEL, Kátia (org). Transcinemas. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2009, pp. 46-67.

FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São Paulo: Hucitec, 1985.

FOUCAULT, Michel. Sobre a história da sexualidade. In: Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979.

GARBELOTTI, Raquel. Cinema de exposição, cinema de artista, outro cinema, efeito cinema: nomenclaturas e normas de representação. A reflexividade nas videoinstalações: a obra em perspectiva (documental). In: Itinerários, Itinerâncias/Itineraries, Itinerancies: 32º Panorama da Arte Brasileira. Cauê Alves…[et al.] São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2011, pp. 196-205.

OITICICA, Helio. Esquema geral da Nova Objetividade (1967). In: FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília (orgs.). Escritos de Artistas. Anos 60/70. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 2006, pp. 154-168.

RIBEIRO, Gisele. Projeto Urubu: arte, política e documentário. In: Itinerários, Itinerâncias/Itineraries, Itinerancies: 32º Panorama da Arte Brasileira. Cauê Alves…[et al.]. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2011, pp. 206-213.

STEYERL, Hito. La política de la verdad. Documentalismo en el ámbito artístico. In: Ficcions documentals. Barcelona: CaixaFòrum, 2004, pp. 22-23.

[1] Possui bacharelado em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo (2014), mestrado em Artes pela mesma instituição (2018) e licenciatura em Artes Visuais pela Claretiano (2020). Professora pela Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo (SEDU-ES). Lattes: http://lattes.cnpq.br/4419231431237587. ID ORCID: https://orcid.org/0009-0004-1694-4150.

.

.

.

.

.

.

.

.

.